私は「不倫サレ妻」です。

不倫という感情的なテーマを、大真面目にふざけた理系ジョークにしています。

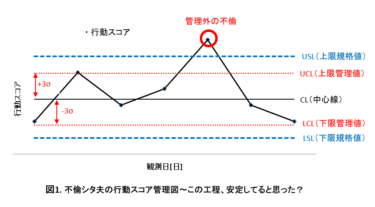

リケジョは「不倫サレ」に対しても、感情ベースではなく「制御できるのか?」「再現性は?」「工数は?」で考えます。

少数派なので、普通のキャピキャピオシャレ陽キャママには、おそらく伝わらない内容かつ、つまらないでしょう。

理系ジョークは、わかる人(同じ専門分野)には刺さるし、わからない人には「何それ?」ってなるのはもはや物理法則です。

要点まとめ

- パーキンソンの法則の第三法則:「組織の拡大は、業務量とは無関係に進む」

- 不倫関係にも適用可能:関係を維持するための「管理のための管理」が発生し、次第に関係者が増え、組織のように複雑化していく。

- 最初はシンプルだった関係が、維持コストの増大とともに膨張する:アリバイ作り、連絡手段の確保、情報管理などで関係者が増加。

- 最終的に破綻のリスクが高まる:関係が膨張しすぎると破綻しやすく、発覚のリスクも増大する。

- 本来の目的(愛情や快楽)から逸脱し、不倫そのものが管理対象になる:結果的に「何のための不倫なのか?」という本質を見失う。

パーキンソンの法則の第三法則

以前、不倫エントロピーが増大すると破綻するという話(筆者別記事参照:不倫エントロピー増大則 〜複雑化するほど破綻する不安定さ)をしたことに似ていますが、

「拡大は複雑化を意味し、組織を腐敗させる」(パーキンソンの第三法則)

というものがあります。

これは、組織が成長するにつれて、実際の業務の必要性とは関係なく、官僚的な階層や管理職が増えていく傾向を指摘したものです。

例えば、ある仕事を処理するために1人のマネージャーがいたとして、その人が業務負担を減らすために2人の部下を雇ったとします。すると、彼らの仕事を管理するためにさらに新たな上司が必要になり、組織はどんどん大きくなっていく、といった現象です。

これは特に官僚機構や大企業で見られる現象で、組織の成長が必ずしも業務の効率化につながらないことを示しています。

パーキンソンの法則は不倫をも支配する

科学の世界では、自己増殖する現象がしばしば観察されます。例えば、がん細胞は無秩序な増殖を続け、やがて宿主を破壊します。

不倫もまた、制御を怠ると「関係のための関係」が自己増殖し、最終的に崩壊へと向かう自己触媒反応のようなものです。

不倫の始まりは単純です。不倫相手と不倫シタ側が、密かに関係を持つ。ここで止まれば「一次反応」で終わりますが、現実にはそうはいきません。

不倫の自己増殖メカニズム

第一段階:シンプルな二者関係

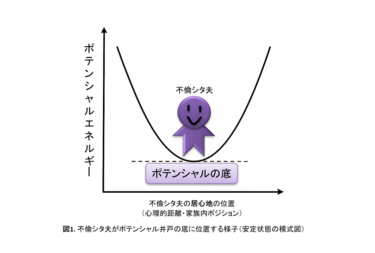

化学反応の初期状態では、反応物が混ざるだけです。不倫も同じで、最初はただの二人の関係にすぎません。

第二段階:管理業務の増大

ですが、反応が進むと副生成物が生じるように、不倫関係にも「副作用」が現れます。

- 嘘の管理:不倫がバレないようにアリバイを作る。

- 通信手段の確保:配偶者にバレないためにトイレにスマホを持ち込んだり、スマホを肌身離さない。

- 協力者の登場:嘘をカバーする友人、連絡の橋渡しをする仲介者。

この時点で、関係の維持にはエネルギーが必要になり、管理コストが増大します。

第三段階:組織化と膨張

関係を維持するために、ますます「管理のための管理」が必要になってきます。

- 行動の最適化:「いつ会うか」を調整するためのスケジュール管理。

- 財務管理:プレゼントやデート代などの出金を、不審な頻度で行わないよう管理。

- リスク分散:SNS上の痕跡を消す、共通の知人との接触を避ける。

ここまで来ると、もはや「不倫マネジメント」という新たな仕事が発生し、関係者が増え、組織のように膨張していきます。

最終段階:破綻

不倫関係は、維持しようとするほど嘘が嘘を呼び、矛盾が蓄積し、破綻へ向かう不可逆過程に突入します。

- 情報漏洩リスクの増加:関係者が増えるほど、秘密は守りにくくなる。

- 精神的負担の増大:やることが多すぎて、本来の目的(快楽や愛情)から乖離する。

- 発覚の確率上昇:管理しきれなくなった情報が漏れ、最終的に破滅する。

つまり、不倫は最初から崩壊へ向かう運命の関係なのです。

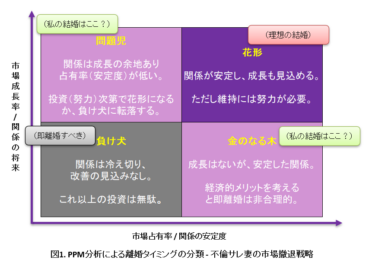

不倫は、パーキンソンの法則で説明できる

パーキンソンの法則は、単なる官僚機構の話ではなく、不倫にも適用可能な普遍的な法則だと思います。

関係を維持しようとすればするほど、新たな管理コストが発生し、やがて膨張しすぎて崩壊する。

では、どうすればいいのか?

答えはシンプル

「管理しなければならないような関係(不倫)は、最初から手を出さないのが最適解。」

自分の大事な人生は、無駄な関係の維持ではなく、本当に大切なことに注ぐべきですね。

おまけ:「心理的リアクタンス」もありそう

心理的リアクタンスとは?

人は本来自由に選択できる状態を好むのに、誰かに「やれ」「こうするべき」と言われると、その自由が奪われたと感じて反発したくなる心理現象です。「やらなきゃいけない」と思うとやる気が削がれる、あれです。

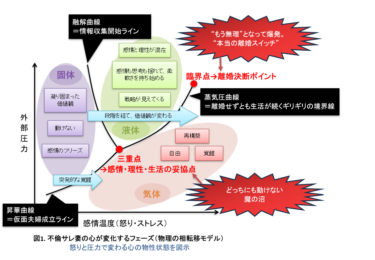

不倫 × 心理的リアクタンス

最初は「自由に楽しんでいた関係」が、気づけば「維持しなければならない関係」へと変質します。

- 最初は「自由」に楽しんでいた関係が、いつしか維持管理が必要になり、「やらなければならない関係」に変質する。

- 「会いたい」から始まったのに、「会うための調整が面倒」になり、次第に義務感に変わる。

- 「不倫をしていること自体がスリルで楽しかった」のに、「バレないように様々な管理をしなければならない」というストレスが増えると、義務感が発生し、途端に面白くなくなる。

「やらされている感覚が芽生えた瞬間に、モチベーションが失われる」例

- 「上司に言われてやる仕事」(やる気ゼロ)

- 「義務でやる家事」(めんどくさい)

- 「やるように言っても宿題をやらない子ども」(逆にやりたくなくなる)

- 「バレないように続ける不倫」(ストレスMAX)

つまり、人間は自分がやりたいことしか続かないのです。

内発的動機 vs. 外発的動機

心理学では、動機づけには以下の2種類があります。

- 内発的動機づけ:「自分がやりたいからやる」

例:「趣味」「楽しいから続ける研究」「休日のボランティア活動」 - 外発的動機づけ:「誰かの指示や義務感でやる」

例:「仕事」「ノルマ」「不倫のマネジメント」

不倫の初期は「会いたいから会う」=内発的動機づけでした。

だけど、関係が深まるにつれて、「バレないように管理しなきゃ」「相手を怒らせないように連絡しなきゃ」という外発的動機づけへとシフトします。

結果、「めんどくさい」「逃げたい」と感じるようになり、最終的に「何のためにこんなことしてるんだっけ?」と問い直し、関係が破綻します。

おまけのまとめ

不倫が自己増殖して破綻する理由のひとつが、まさにこの 「内発的動機 → 外発的動機へのシフト」です。

仕事や趣味でもそうですが、「自分がやりたい!」と思える仕組みを作らないと、持続可能性はゼロというのは、不倫も例外ではないのが面白いですね。

「不倫も最初は自分の自由意志による選択だったはずが、管理業務が増えた瞬間に興味を失い、結果として破綻へ向かう」というのは、心理的リアクタンスの視点からもパーキンソンの法則を裏付け説明できるかもしれません。

パーキンソンの法則が、日常生活の他の場面でも適用できるのかを探ってみるのも面白い

- 「スペースがあれば、モノが増える」

- 「時間があれば、タスクが増える」

- 「関係が続けば、管理コストが増える」

つまり、不倫だけでなく、日常のあらゆる事象が「管理のための管理」によって自己増殖し、やがて崩壊する運命にあるのです。

だからこそ、意識的に「増やさない」「シンプルにする」ことが、持続可能な生活を送る秘訣なのかもしれませんね。