感情ではなく、データで考えよう。不倫サレの心理を可視化すれば、自分が進むべき方向が見えてくる。

「不倫のダメージは計り知れない…」なんて、不倫サレたわけでもない人が、どっかのコピペ寄せ集めで内容の薄いまとめ記事じゃなくて、当人の主観でいいから「心理的ダメージ指数が5から100に上昇」などと「データで示せ!」 という発想です。

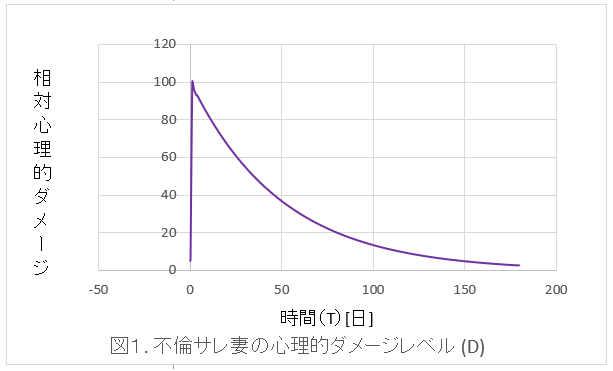

- 不倫サレた事実による心理的ダメージ指数は、不倫発覚直前(T=0日)で5を記録していた。発覚前でも「違和感」や「不審な兆候」があるため、初期値 D=5とした。(「違和感があったのに気づかないフリをしていた」心理状態を表現するため。)

- 不倫発覚直後(T=1日)から急激に上昇し(D=5 → 100, ΔD = +95)、その後指数関数的に減衰し(T=1日 → T=180日, D=100 → 20)、最終的に80ポイントの減少(ΔD = -80)を示した。

- この低下は、不倫サレ後の心理的回復プロセスとして一般的な傾向を示しており、時系列データにおいて指数関数的減衰が観測された。

- 95%信頼区間における推定値は、最小18、最大22であり、誤差範囲±2とする。

ただの例です。

実際は、ダメージレベルは下がらず、ほぼ横ばいの場合も少なくないと思います。

大事なことは、不倫サレた心理ダメージを、折れ線グラフ・散布図・パレート図・特性要因図で自己分析してみて、自分が理解できればいいのです。

すると、また違った角度から不倫被害を見られ、自分なりの対処法が見えてきます。

感情論ではなく、客観的に不倫サレの事実を見つめたい方へ。

不倫は感情論ではなく、統計で考えよう

不倫サレて悲しいですよね、悔しいですよね、惨めですよね。

侮られ、下に見られ、バカにされ、そんな扱いを受けたままでは気が済みませんよね。

でも、なんとなく曖昧というか、「で…?」 って思いませんか?そこで終わってしまうというか。

理系だと

「感情を入れて判断するな」

「抽象的な表現をするな」

「「大幅に」「かなり」「すごく」「とても」は禁句だ」

「具体的な数値を出せ」

…研究室でも嫌というほど叩き込まれ、体にしみついていますよね。

だったら不倫サレたことに対しても、定性的ではなく、定量的にアプローチしてみたくなりませんか?

「感情」ではなく、「データ」で考える

不倫発覚で感情的にならず、とりあえず一歩立ち止まり、冷静に分析してみましょう。

再現性のある現象を数値化し、体系的に理解することができれば、

不倫サレて傷ついた心も、もはやコントロール下にあるも同然です。

「見えない感情」も、数値化すれば「分析可能なデータ」に変わるのです。変換しましょう。

不倫サレの心理的影響や状況を、

折れ線グラフ・散布図・パレート図・特性要因図という

データ分析の王道を使って整理すれば、自分の中の本当の気持ちが見えてきます。

不倫サレの心を、データで可視化しよう!

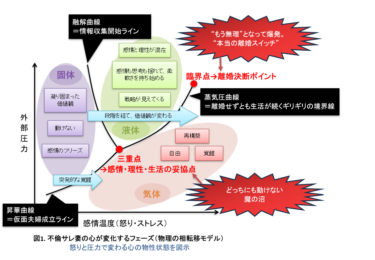

1. 折れ線グラフ(時系列で見た不倫サレの心理変化)

不倫サレの心理の経時変化

不倫発覚後の心理状態は、時間とともに変化します。この変化を時系列データとして折れ線グラフにしてみましょう。だいたいでいいのです。感情は主観的なものなので、数値化して客観的に判断できるデータにするのです。

私の場合をまとめると、不倫サレの心理がどのような経時変化をたどるかが見えてきます。

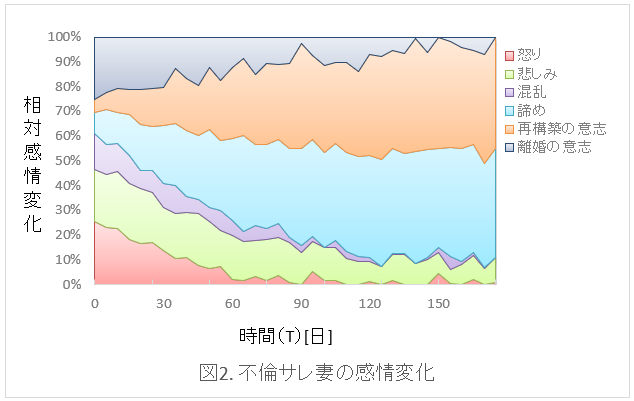

Y軸:相対感情変化(%)→ 各感情の強さが、全体の中で占める割合(0〜100%)として表示されています。

凡例は私の場合の例です。あなたに合ったものを、ご自分で考えて決め、モニタリングしましょう。

時系列データの結果

- 不倫発覚直後は怒りが支配的 → その後、悲しみと諦めに変わる

- 2ヶ月目から諦めが増加し、怒り・混乱が減少

- 3ヶ月後には「離婚 or 再構築」の葛藤フェーズ

- 6ヶ月後には感情の嵐が収まり、意思決定フェーズへ進む

不倫発覚後の感情は段階的に変化し、最終的には「怒り」→「意思決定」に収束していくことが分かります。

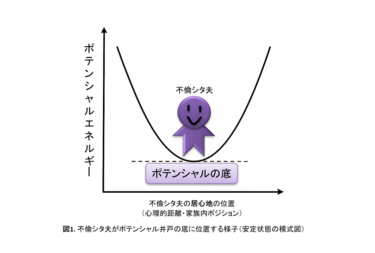

2. 散布図(不倫サレ側の仕事・趣味の集中度と離婚の意志の相関)

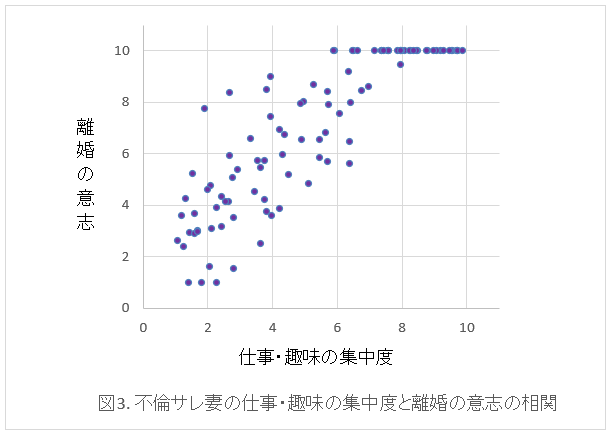

仕事・趣味に集中するほど、離婚を決断しやすい

どれくらい仕事や趣味に打ち込んでいるときに、どのくらい離婚に気持ちが傾くか、を散布図で可視化しましょう。

私の場合をまとめると、以下の散布図のように、

不倫サレ側が、仕事や趣味に集中することで、離婚を決断しやすくなる(正の相関)

ことが見えてきます。

- X軸(横軸) → 仕事・趣味への集中度(1〜10)

- どれくらい仕事や趣味に打ち込んでいるか

- 数値が大きいほど、仕事・趣味への没頭度が高い

- Y軸(縦軸) → 離婚の意志(1〜10)

- どれくらい離婚を決断しようとしているか

- 数値が大きいほど、離婚の意志が強い

結果(仕事・趣味の集中度 vs. 離婚の意志)

①相関の観察

- 右上にデータ点が多い(仕事・趣味に集中するほど、離婚の意志が強い傾向)。

- 仕事や趣味に集中できるほど、離婚の意志が高まるというパターンが見られる。

- 仕事や趣味に打ち込むことで、不倫シタ側に対する執着が薄れ、精神的に自立しやすい可能性がある。

②仮説の検証

- 「仕事や趣味に打ち込める人は、不倫シタ側に依存せず、前に進みやすい」という仮説を、統計的に裏付けられる可能性がある。

- 仕事や趣味に没頭できる環境があると、心理的な負担が軽減され、決断力が高まりやすい。

- 逆に、暇で不倫サレについて考える時間が多いと、依存度が上がり、離婚を決断しにくい可能性が示唆される。

結論

- 仕事や趣味に没頭することは、離婚の決断を後押しする要因の一つになり得る。

- 自分の人生に集中することで、不倫シタ側に振り回されることなく、前向きに選択できる可能性が高い。

- 低俗な人間(不倫シタ側)に執着するより、自分の幸福を最大化する方が合理的。

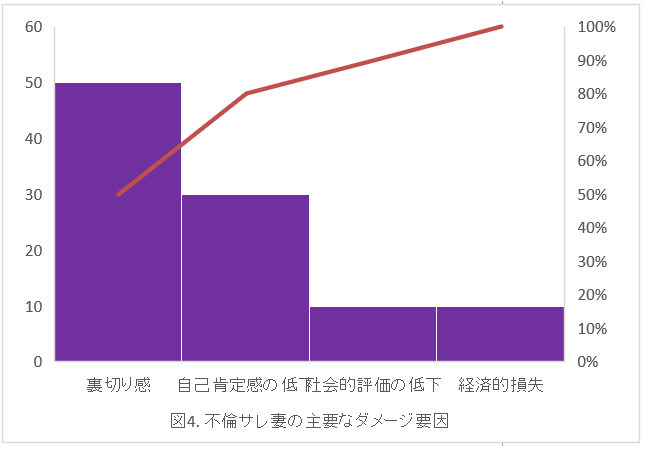

3. パレート図(不倫サレの主要なダメージ要因)

裏切りの80%は20%のクズが生む?

どのような要因が自分にとってのダメージ要因となっているのかを、パレートの法則(80:20の法則)で可視化しましょう。

私の場合をまとめると、以下のパレート図のように、不倫サレ側のダメージには明確な「主要因」が存在することがわかります。

パレート図の結果

- 裏切り感が50%以上を占める(最も影響が大きい)

- 自己肯定感の低下が次に続く(「自分に魅力がないのでは?」という心理)

- 経済的損失(財産分与・慰謝料)や社会的評価の低下は比較的少ない

結論:

不倫サレ側の最大のダメージ源は「信頼の喪失」にある。

「1回の裏切りなんて誤差」と言う不倫シタ側へ、「統計的に有意な影響を与えています」と突きつけよう。

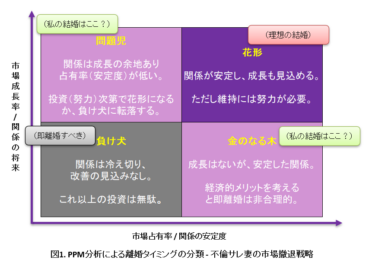

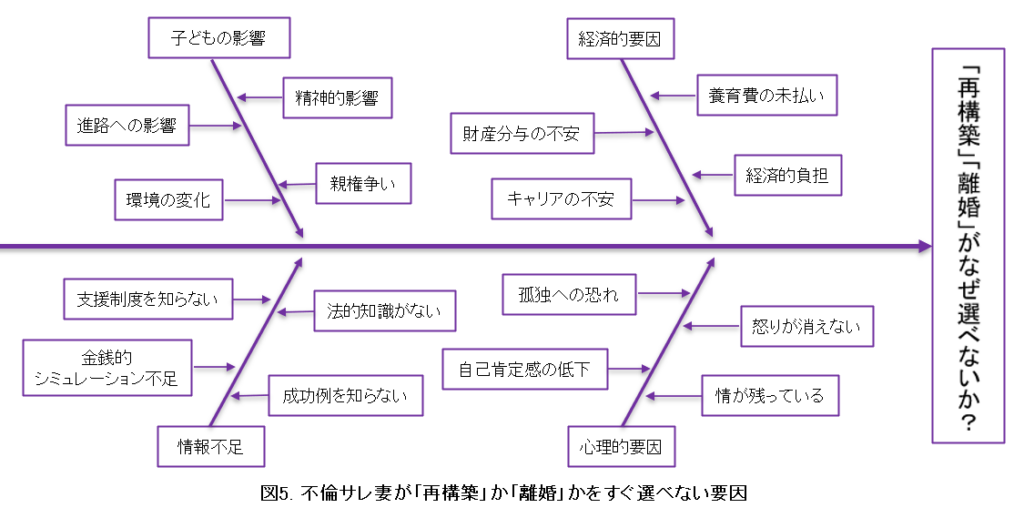

4. 特性要因図:「再構築」か「離婚」かをなぜ選べないか?

「なぜ決断ができないのか?」という本質的な要因を特定し、建設的な解決策を導く

特性要因図(フィッシュボーンダイアグラム)を用いて、不倫サレ側がなぜ「再構築」か「離婚」かをすぐに決断できないかを考えます。

以下は私の場合の一例です。

主要影響(結果)

「再構築」「離婚」が選べない

要因カテゴリと詳細要因

決断できない要因を 「経済的」「心理的」「子ども」「情報不足」 の視点で整理します。他にも、社会的圧力、などがあってもいいですね。

1. 経済的要因

「お金の問題で決断できない」

- 養育費 → 不倫シタ側が払わない可能性 / 養育費回収率の低さ(実際に支払われる割合は約2割)

- 経済的負担 → 片親になった場合の生活コスト増加、住宅ローン問題

- 財産分与の不安 → 「家や貯金をどう分けるのか?」

- 自分のキャリア → 離婚したら「今の仕事を続けられるのか?」「転職すべきか?」

2. 子どもの影響

「子どものことを考えると決断できない」

- 精神的影響 → 離婚で子どもが傷つくのでは? / 両親の不仲を見せ続けるのはどうなのか?

- 環境の変化 → 学校・友達・住居の変化で子どもが不安定になるリスク

- 進路への影響 → 収入が減ることで進学の選択肢が狭まる

- 親権争い → 「自分が親権を取れるのか?」「親権を争うと泥沼化する?」

3. 心理的要因

「感情が整理できず決断できない」

- 情が残っている → 「でも、この人と過ごした時間は本物だったはず…?」

- 怒りが消えない → 「裏切られた怒りがあって冷静に決断できない」

- 自己肯定感の低下 → 「私はもう幸せになれないかもしれない…」

- 孤独への恐れ → 「離婚したら一人になってしまう…」

4. 情報不足

「知識が足りず決断できない」

- 法的知識がない → 「離婚ってどうすればいいの?」「裁判になったらどうする?」

- 金銭的シミュレーションができていない → 「離婚した場合の生活費・養育費の試算ができていない」

- 支援制度を知らない → シングルマザー/シングルファーザー向けの支援を知らない

- 他の人の成功例を知らない → 「離婚した人がその後どうなったか、情報がない」

まとめ

「再構築」か「離婚」かを選べないのは、「決断力がない」からではなく、具体的な障害があるから。

「決断できない原因」を構造的に整理すると、次に取るべきアクションが明確になる。

「しらみつぶしに解決する」のではなく、「どこが本当に重要か?」を見極めることが大切。

この記事のまとめ

折れ線グラフ・散布図・パレート図・特性要因図という、データ分析の王道を使って不倫サレの事実を整理してきました。

これにより、感情的になりがちな出来事を、客観的かつ構造的に可視化することができるのです。

①「折れ線グラフ」で可視化したのは、時間とともに変化する感情の流れ。

発覚直後の怒り・混乱から、時間の経過とともに諦めや合理的判断へと移行する心理的過程が見られました。

②「散布図」で明らかにしたのは、どれくらい仕事や趣味に打ち込んでいるときに、どのくらい離婚に気持ちが傾くかの相関関係。

不倫サレ側が、仕事や趣味に集中することで、離婚を決断しやすくなることを可視化しました。

③「パレート図」を使って、不倫サレにおける最大のダメージ要因を特定。

裏切りによる信頼の喪失が、自己肯定感の低下や社会的評価の変化よりも支配的な影響を持つことが示されました。

④「特性要因図」では、なぜ「再構築」や「離婚」を決断できないのかを整理。

経済的な負担、子どもの影響、心理的要因、情報不足など、具体的な障害を可視化し、「決断力の問題ではなく、構造的な障害の問題」であることを示しました。

そして、見えてきたもの

- 自分の気持ちを感情論ではなく、データとして整理することで、次に進むべき道が明確になる。

- 不倫サレで失うものだけでなく、自分の未来をどう設計するかを考えることが重要。

- どこにエネルギーを使うべきかを可視化し、建設的な判断ができるようになる。

結論

- 不倫サレの心は、データで可視化できる。

- 感情に振り回されるのではなく、客観的な分析を通じて「最適な人生の選択肢」を見つけることができる。

- 「どこが本当に重要か?」を見極め、自分の幸福を最大化するために動き出すべき。